原標題:650萬人走了50年的回家路,60年走完200里的祭祖路:台灣光復致敬團泣祭黃帝陵

——紀念抗日戰爭勝利暨台灣光復80周年,謹以此文獻給台灣朋友

(作者:全國政協常委、全國工商聯副主席、澳門中華文化發展促進會會長張宗真 2025.07.13)

2025年7月7日,全民抗戰爆發88周年,習主席在山西百團大戰紀念館考察時發表重要講話,要求我們銘記抗戰歷史,弘揚抗戰精神,“講好抗戰故事”,將偉大抗戰精神代代相傳,尤其引導青少年賡續紅色血脈,樹立“強國有我”志向,做“堂堂正正、光榮自豪的中國人”。

中華兒女,共赴國難,歷經20萬次血戰(包括大規模會戰、中小型戰鬥及遊擊作戰),視死如歸,血染山河。面對浩如煙海的英雄事蹟,心中滿懷崇敬,謹在此略陳兩例,以表萬一。1938年10月,東北抗聯婦女團為掩護主力西撤,在烏斯渾河畔遭千餘日偽軍合圍。指導員冷雲率7名女戰士(最小13歲)放棄渡河,主動開火吸引敵軍。彈盡後挽臂踏入刺骨河水,高唱《國際歌》、八女沉江殉國。習主席稱其為“不畏強暴、以身殉國的傑出代表”。北京密雲農婦鄧玉芬,將丈夫與五個兒子全部送上前線抗日。親人相繼戰死,她獨自支撐家園,將最後存糧留給八路軍傷患,家中成“抗戰休息站”。1945年勝利日,她含淚告慰亡親:“咱們贏了!”臨終遺言:“埋我在大路邊,我要看著孩子們回來”。習主席稱讚她是“英雄母親”典範……她們與張自忠、左權、戴安瀾、趙一曼、楊靖宇、趙尚志、趙登禹、佟麟閣、吉鴻昌、郝夢齡、陳懷民、劉老莊八十二烈士、謝晉元(四行倉庫)八百壯士、狼牙山五壯士等等展現了中華兒女眾志成城、血戰到底的氣概,是在抗戰中大陸3500萬傷亡軍民的英雄代表,徐驤、薑紹祖、楊紫雲、吳湯興、吳彭年、林昆岡、簡大獅、柯鐵虎、林少貓等是抗戰中台灣65萬犧性(其中40萬百姓被日軍屠殺)軍民的民族楷模。

澳門在抗戰中閃耀著許多動人故事,1941年香港淪陷,香港等地共有30多萬難民(其中有不少專家、學者、文化人士、商人)先後湧入澳門,難民人數達到澳門居民的二倍,50萬人擁擠在當時只有十幾平方公里土地的澳門,澳門這一偉大的歷史圖景,體現了在危難時刻,中華兒女總是守望相助,這是愛的光輝,這是血脈裡的溫良,這是骨子裡的擔當,這是五千年文明滋養出的仁心。澳門兒女不張揚,卻如春風化雨;不驚天動地,卻讓苦難退讓。這就是中華文化的大愛:以凡人之軀,行慈悲之事;用千萬盞微光,照亮整個民族的蒼穹。澳門社會竭盡所能支援東江抗日縱隊,澳門籍東江縱隊戰士中有47人犧牲,80餘人負傷致殘。”澳門南丁格爾”李淑明放棄醫院工作,帶著醫療器械奔赴前線,最終為掩護傷患犧牲;漁民郭強帶著自家漁船加入部隊,獨創”漁獲藏軍需”突破封鎖;報務員陳志明破譯日軍密碼,建立秘密通訊網;濠江中學校長杜嵐組織學生製作800多個慰問袋支援前線;柯麟、柯正平兄弟在鏡湖醫院秘密救治300多名抗日志士。葉挺將軍、人民音樂家冼星海的光輝事蹟家喻戶曉、名垂青史。何賢、馬萬祺、崔德祺、高可寧、傅老榕、梁彥明、趙斑斕、梁後昌等澳門先輩連同無數無名者,用各自特殊方式詮釋了澳門人的抗戰精神:在澳葡政府 “中立”屋簷下,愛國的熱血同樣沸騰。

黃帝陵前的四通石碑

黃帝陵是中華民族始祖軒轅黃帝的陵寢。

在黃帝陵軒轅廟前,矗立著仿漢闕式的四通石碑。前方並排而立的分別是“澳門回歸紀念碑”和“香港回歸紀念碑”。在其側後方約五米處,還矗立著造型和體量基本一致的兩方石碑,依次是“慶祝香港回歸祖國十周年黃陵謁祖祭文碑”和“台灣光復致敬團祭黃帝陵文碑”。

這四通石碑都是中華民族歷史進程中重大事件的見證者。2006年豎立的“台灣光復致敬團祭黃帝陵文碑”,見證了台灣同胞跨越六十年的祭祖與回家之路。

日本戰敗,台灣光復

1945年8月15日,日本天皇裕仁通過廣播宣佈無條件投降。

時任台灣省行政長官陳儀莊嚴宣告:”自即日起,台灣及澎湖列島正式重入中國版圖。所有一切土地、人民、政事皆已置於中國主權之下。”,終結日本在台灣50年的罪惡殖民統治,台灣回家了。

消息傳出,台灣民眾抑制不住喜悅的心情,高舉“重歸祖國懷抱”的標語湧上街頭,焚燒日本國旗,高呼”中國萬歲”。台北街頭頓時成為一片歡樂的海洋。

丘念台(抗日英雄丘逢甲之子)望著街頭喜慶人群,心情卻是複雜的。長期從事教育工作的他深知,台灣被日本殖民統治五十年所造成的文化斷層和語言差異是巨大的。能說流利國語的不多,許多年輕人從小接受日式教育,對祖國的認知僅停留在課本上。光復後既為回歸祖國感到欣喜,又因文化隔閡而感到迷茫。

致敬團的發起:丘念台與林獻堂的共識

丘念台提議:”台灣既已光復,當組織代表團赴大陸,向中央政府表達台胞忠誠,同時讓祖國同胞瞭解台灣這五十年的苦難與抗爭。”這一提議立即得到台灣民族運動領袖林獻堂的回應。

與丘念台(右中).jpg)

丘念台與林獻堂經過數月籌備,最終選出15人組成致敬團,分別是:台中新當選國民參議員林獻堂、台北縣瑞芳鎮長李建興、新竹大同公司董事長鐘番、新竹台灣省參議員林為恭、新竹縣參議員薑振驥、台中市議長黃朝清、台中市人民自由保障會委員葉榮鍾、台南市教濟院院長林叔恒、屏東市議長張吉甫、台北律師公會副會長陳逸松、金融界人士陳炘、著名教育家丘念台、台灣士紳陳宰衡、社會活動家李德松、最年輕的隨團秘書林憲(28歲)。

這是一場跨越海峽的祭拜之旅,更是台灣人民向全世界宣告認祖歸宗、回歸祖國的莊嚴儀式。

跨越海峽的歸途:從台北到南京

1946年8月29日清晨,致敬團成員齊聚台北松山機場。數百名民眾自發前來送行,有人高唱《義勇軍進行曲》,有人揮舞著自製的國旗。林獻堂發表簡短講話:”此行不僅代表台灣同胞向國民政府致敬,更要讓祖國知道,台灣人的心從未離開過中國。”

8月31日,南京紫金山松濤陣陣。中山陵前,丘念台仰望祭堂正門上用福建青石鐫刻的“天下為公”的石匾,想起父親丘逢甲的臨終囑託:“待山河重光日,替我向國父陵前叩首。”

林獻堂凝視中山陵旁的蒼松翠柏,率眾肅立,宣讀祭文:”維台灣重歸祖國之年,我團敬謁陵前……台灣淪陷五十載,今終重歸祖國,此皆先生革命精神所感召。”聞聽此言,眾人無不熱淚盈眶。

葉榮鍾為此賦詩:“雲海茫茫路幾千,首都今日拜先賢。瓣香默禱邦基固,不訴辛酸五十年”。

晉謁國民政府:獻旗與獻金的深意

9月1日,國民政府為光復致敬團舉行歡迎儀式,林獻堂在會上表示:“應知台胞在過去50年中,不斷向日本帝國主義鬥爭,壯烈犧牲,前仆後繼,所為何來?簡言之,為民族主義也。”“我們六百五十萬的台胞,雖然在日本壓迫之下,但沒有一天忘記祖國”。這些話道出了台灣兒女對祖國母親血濃於水的依戀之情:是割不斷的血脈呐喊,是最深沉的山河守望。

他們還獻上精心準備的禮物:一面繡有”國族幹城”的錦旗(注:該詞源自《詩經》,”幹”為盾牌,”城”為城牆,比喻國家民族的堅強捍衛者、守護者)、以及5000萬元法幣的獻金,用於撫慰抗戰烈士家屬。國民政府回應道:“台灣同胞對祖國之熱情與赤誠,祖國大陸必永志不忘”

遙祭黃帝陵:一場未能成行的儀式與它的深意

丘念台說:”祭黃帝陵是要向全世界宣告,台灣人永遠是炎黃子孫。”當地報紙用”千載一逢的民族盛事”來形容這次祭祖活動。

9月10日,當致敬團準備啟程前往黃陵縣時,不料陝西連降暴雨。據《陝西省志》記載,關中地區爆發山洪,通往橋山的道路多處坍塌。黃陵縣長緊急來電:”陵區山體滑坡,祭祀場所被淹,為確保安全,建議暫緩行程。”

面對這一突發狀況,林獻堂與全體團員經過徹夜討論,最終決定:在距黃帝陵二百里外的耀縣(今銅川耀州區)舉行遙祭儀式。

1946年9月12日上午,遙祭儀式在耀縣中山中學體育場舉行。陝西省派專員送來黃帝陵的黃土和柏樹枝,置於祭壇中央。祭台上懸掛“台灣光復致敬團遙祭黃帝陵寢儀式”橫幅,大雨初歇,場地泥濘,在場六百名文武官員、士紳及學校師生整齊列隊。致敬團在盛大的遙祭儀式上宣讀了祭黃帝陵文:

台灣光復致敬團祭黃帝陵文

(1946年9月)

中華民國三十五年,九月十二日,台灣光復致敬團代表台灣六百五十萬同胞,脫離日寇統治,重歸祖國版圖一周年之期,特從萬里海外,飛歸我中華民族發祥故土秦隴之郊,志切趨陵,憾為雨阻,相距二百里,未厥前行,謹以心香祭品遙祭於我民族奠基遠祖軒轅黃帝陵曰:

緬我民族 肇源西疆 涿鹿一戰 苗蠻逃荒

南針歷數 書契暨桑 武功文化 族姓斯展

賢傑繼起 周秦漢唐 內安外攘 國土用光

追尊遠德 國祖軒皇 遂於明末 鄭氏開台

閩粵漢裔 東渡海限 驅荷抗清 披劈草萊

聲威遠被 祖業不廢 亙三百載 物阜民方

甲午不幸 乃淪倭寇 彈盡援絕 民主奮鬥

五十年來 慘苦痛疚 壓迫剝削 欺聚騙誘

嚮往故園 日夜祈救 八年戰爭 民族更生

舊恥盡雪 舊土重享 自由解放 全台歡慶

察功族德 日月光明 時將周歲 特向告祭

稍致微敬 遠溯先世 天雨阻道 期複難衍

二百里程 乃不能前 郊原布祭 瞻望纏綿

橋山蒼蒼 河渭湯湯 千秋遠祖 尚其來饗

全篇祭文情真意切、慷慨激昂,向世人宣告“台灣六百五十萬炎黃子孫,二千三百餘方里版圖,已歸祖國,籍表台灣同胞拳拳之誠”。祭祀完畢,現場民眾自發高呼”中華民族萬歲”,聲震雲霄。

致敬團的文化尋根之旅

在陝期間,致敬團參觀了西安碑林、兵馬俑等歷史遺跡。在參觀陝西省立圖書館時,林獻堂特別查看了館藏的《台灣府志》和《淡水廳志》。他在留言簿上寫道:”見先人手澤,如晤親人。台灣文化之根,永遠深植於大陸。”

10月初,致敬團途經上海,向當地慈善機構捐贈了在南京、西安等地募集的款項。上海《大公報》報導稱:這筆捐款將用於收容戰爭孤兒,台胞與祖國同胞共渡時艱,是真正的一家人。

在滬期間,致敬團成員還參觀了商務印書館。當看到書架上整齊排列的《四庫全書》時,多位團員潸然淚下。李建興對店員說:”日據時期,我們偷偷傳閱這些禁書,如今終於可以光明正大地研讀祖先的智慧了。”

致敬團於1946年10月5日返台,全程歷時37天,基本完成了原定任務,可是,未能親臨黃帝陵祭拜,也在全體成員心中留下最深的遺憾。

2006年的重走之旅:跨越60年的圓夢之旅

物換星移六十載,昔人已逝志猶存。

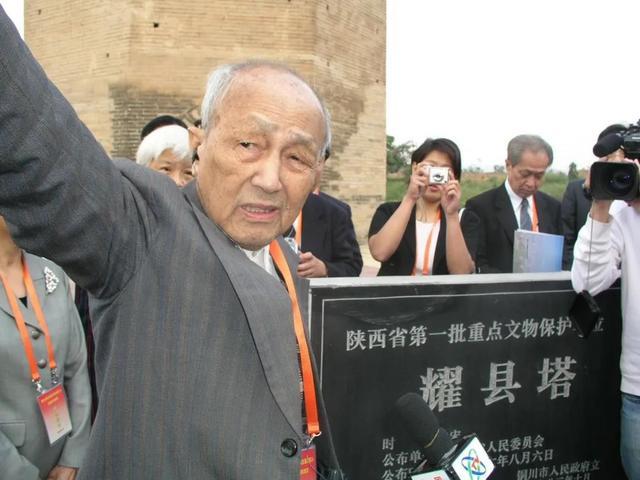

六十年後,當年“台灣光復致敬團”的15名成員中的14位已經不在人世,唯一健在的只有當年致敬團28歲隨團秘書、如今已88歲的林憲。

2006年,林憲經過多方奔走號召,聯絡原“台灣光復致敬團”的後人,重新組成謁陵團,林為恭之子林佾廷為團長;成員有林獻堂的侄孫林光輝、丘逢甲侄孫女丘秀芷、陳逸松之女陳星吟、李建興之孫李正倫等,共十九人。

9月12日,謁陵團一行趕赴距黃帝陵200里的耀州區,憑弔60年前致敬團遙祭黃陵時的遺跡,林憲講述了當年的往事。

離開耀州區後,謁陵團一行抵達黃帝陵。

9月12日9時50分,取“九五之尊”之意,祭拜黃帝陵儀式正式開始。謁陵團全體成員向軒轅黃帝陵行祭拜禮,林佾廷宣讀祭文:

原台灣光復致敬團後人謁黃帝陵團祭文

(2006年9月)

一九四五年十月,日寇敗降,台島重光,台民歡騰,複為衣冠。島內賢達感於天恩祖德,組成台灣光復致敬團,於一九四六年九月十二日恭赴陝西省耀縣遙祭民族先祖黃帝之陵,今已六十周年。近九旬老者林憲先生,目睹台灣現況,心以為憂,乃不辭病弱,遍訪當年同行代表故舊之後裔,召集再組謁祭黃帝陵致敬代表團,以彰明千萬台灣黎孑之血脈,警醒少數頑愚不肖之迷醉,由台灣飛渡海峽,於二零零六年九月十二日親抵中華民族遠祖原鄉,在黃帝陵前,遵典行禮,如儀祭拜,敬獻祭辭,稟告聖祖,頌曰:

軒轅皇祖 我族發祥 領袖群雄 創奠家邦

驅敵辟土 萬民安康 開物製造 文明濫觴

子孫賢能 民富國強 血脈藩衍 四夷羨仰

苗裔懷德 廟堂恒光 歲月無情 千載揚長

中華大國 不幸頹唐 晚清愚弱 列強虎狼

辱國喪權 賠款割壤 甲午慘敗 台省淪喪

義不臣倭 台民悲壯 毀家紓難 熱血衛鄉

倭寇兇殘 慘烈死傷 做中國人 家破人亡

國仇家恨 刻骨難忘 三代淪奴 痛斷肝腸

天道好運 強虜敗降 台民歡慶 歸籍複疆

我輩父祖 感懷激昂 組團致敬 祭陵原鄉

敬謹誓告 血胤其匡 六百餘萬 衣冠堂堂

慰我先祖 子孫無恙 而今而後 奮鬥向上

民族團結 夷夏謹防 歷史教訓 永志心房

時光易逝 世變無常 日禍雖熄 兄弟鬩牆

兩岸分離 手足乖方 六十年前 美意落荒

在台後人 曷勝心傷 近來廿年 台獨張狂

數典忘祖 為虎作倀 謀去中國 愚昧荒唐

中國民人 竟遭咒謗 乃繼遺志 高舉尚綱

二度組團 躬謁軒皇 以正邪蔽 以杜乖張

以崇遠祖 以勵忠良 蒼天昊昊 秦隴莽莽

子孫在此 敬獻心香 聖祖威靈 其浩其蕩

垂聽祝禱 憐佑殷望 兩岸統一 台灣永光

來格來馨 尚饗

勒石立碑 永志不忘

拜祭黃帝陵後,謁陵團還有一項重要活動,就是完成60年前先輩們的遺願,立一個“祭黃帝陵碑”。這個延遲了一甲子的願望,經過各方努力,終於在2006年9月12日上午11點實現了。

石碑正面刻著1946年“台灣光復致敬團祭黃帝陵文”全文。石碑背面:

台灣光復致敬團祭黃帝陵文碑碑記

西元一九四五年,日本帝國主義戰敗投降,台灣光復,回歸祖國。次年,台灣全島士紳代表組成台灣光復致敬團,先至南京,又飛西安,擬前往黃陵,告祭軒轅始祖。至耀縣,雨阻未克前行,就此遙祭黃帝陵,空留歷史遺憾。

物換星移六十載,今原“台灣光復致敬團”後人為完成先人遺志,彌補歷史缺憾,承蒙中華全國台灣同胞聯誼會相助,再組團拜謁黃帝陵,重將當年祭黃帝陵文勒石刻碑,志於我民族始祖軒轅帝陵寢。並祝願祖國早日和平統一,我族繁衍昌盛,以彰祖德。

原“台灣光復致敬團”後人謁黃帝陵團

二零零六年九月十二日

時任全國台聯會長的梁國楊先生在揭碑儀式上發表講話:“這一方延遲了60年才矗立起來的石碑,與香港和澳門回歸紀念碑一起,作為台灣父老鄉親心願的象徵,拱衛著我們的共同祖先。同時也昭告世界和後人:台灣自古以來就是中國的領土,是中國不可分割的一部分。”

歸途永續的赤子之心

正如習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上所說:“……台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實,是任何人任何勢力都無法改變的!兩岸同胞都是中國人,血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同,是任何人任何勢力都無法改變的!”

台灣光復致敬團祭祖是一段傳奇的、跨越了一個甲子的接力活動,其所彰顯的民族大義和家國情懷,已經成為兩岸共同的歷史記憶和精神財富。

兩岸3565萬抗日英烈的在天之靈,照亮了台灣2300萬同胞回家的路。從1895年丘逢甲”拒倭守土”的呐喊,到1946年致敬團的深情告白,再到今天兩岸同胞攜手實現民族復興的征程,台灣與祖國大陸的命運始終緊密相連。無論海峽多寬,風雨多大,回家的路永遠暢通。因為,這不僅是歷史的必然,更是人心的嚮往,是任何力量都無法阻擋的時代潮流。

(以上相關史料將在2025年8月19日~23日在澳門向世人展出)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏