題記——在全民抗戰爆發88周年的今天,謹以此文獻給台灣朋友

今天紀念全民族抗戰爆發88周年儀式暨《為了民族解放與世界和平》主題展覽開幕式在京隆重舉行。中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇發表講話。蔡奇在講話中指出,88年前的今天,日本軍國主義蓄意製造震驚中外的盧溝橋事變,悍然發動全面侵華戰爭。中國軍民奮起抵抗,全民族抗戰爆發,並開闢了世界反法西斯戰爭的東方主戰場。中國共產黨勇敢戰鬥在抗日戰爭最前線,引領中國抗戰的前進方向,成為全民族抗戰的中流砥柱,全體中華兒女前赴後繼、勠力同心,為國家生存而戰、為民族復興而戰、為人類正義而戰,贏得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利,為世界反法西斯戰爭勝利作出了重大貢獻。

在這場偉大鬥爭中,中國大陸以3500萬軍民傷亡的巨大犧牲,趕走了日本侵略者,收回了台灣。我們要弘揚抗戰精神,團結奮進,為實現兩岸統一與中華民族偉大復興而拼搏奮鬥!

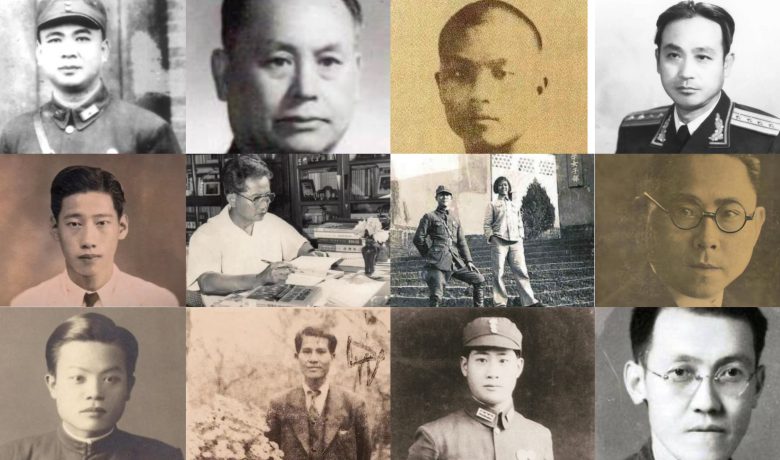

五萬顆赤子之心跨越山海而來

1895年馬關條約之後,清政府被迫割讓台灣,台灣在大陸軍民的幫助下奮起抗擊,共犧牲65萬台灣同胞(其中40萬百姓遭到日軍慘無人道的屠殺)。1937年,日本侵略者正在台灣大力推行皇民化運動,試圖瓦解台灣人民的抗日意志。祖國大陸爆發全民族抗戰後,5萬台灣兒女“尋找祖國三千里”,前仆後繼奔向祖國的各個抗日戰場。這是一條穿越日寇層層封鎖、硝煙彌漫的生死路,更是一條以生命丈量民族精神、國家情懷的赤誠路!

五萬顆赤子之心跨越山海而來,不僅書寫了“共赴國難”的壯烈詩篇,更提醒後人:當山河破碎之際,縱有重洋阻隔,亦攔不住台灣同胞齊心抗日的血脈歸程。

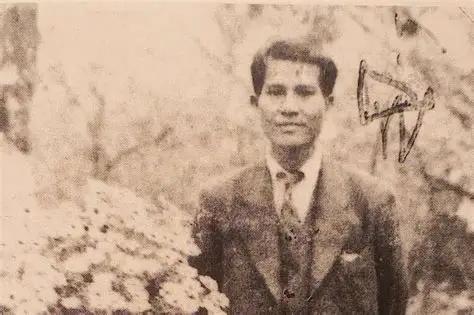

台灣兒女,李友邦:複疆報國的台灣抗戰旗幟

李友邦1906年4月10日生於台灣。

1924年考入黃埔軍校第二期,受到孫中山關注。

1939年,李友邦在浙江金華組建台灣義勇隊和台灣少年團,在閩浙開展對敵宣傳、醫療救護(如救治新四軍傷患)、軍械維修及日語翻譯,共動員300餘名台胞參與,這是祖國大陸第一支由台胞組成的正規抗日武裝,並得到中共浙江省委和周恩來的支持。

他們在閩浙前線宣傳抗戰,深入敵後搜集情報,甚至遠赴南洋動員僑胞。他們是醫生,是戰士,更是民族的火種,他們讓世界看見:台灣同胞從未缺席民族抗日救亡的歷史洪流!

1940年,李友邦被國民政府授予少將軍銜。抗戰勝利後率台灣義勇隊返台,成為台灣光復的重要象徵。

李友邦將軍的一生,以熱血詮釋“複疆”之志,用生命鑄就兩岸共同抗戰的豐碑!

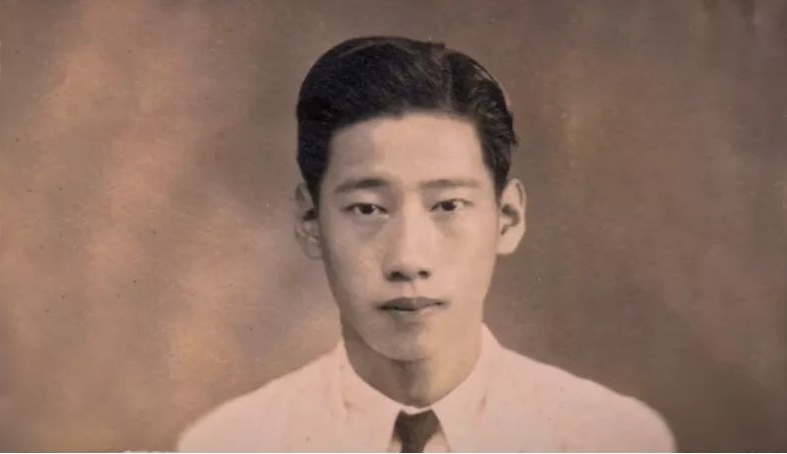

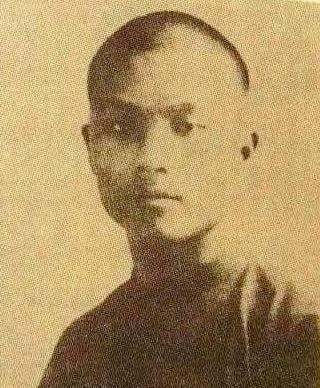

台灣兒女,吳思漢:追尋祖國三千里,從台灣到延安,以赤子之心鑄就抗日忠魂!

吳思漢,台南白河人,從台灣考入日本京都帝國大學讀醫學。入學不到一年,吳思漢就毅然放棄學業,回國參加抗戰。

他從長崎乘船抵達朝鮮半島,再徒步翻越朝鮮、丹東、滿洲的山川凍土。途中多次遇敵盤查,皆化險為夷。當歷盡千辛萬苦來到重慶,已是萬裏獨行的第九個月。

後來,吳思漢轉而北上,歷經艱險抵達延安,進入抗日軍政大學(抗大)學習,並加入中國共產黨。

2015年,被中國民政部追認為革命烈士。

吳思漢的一生,正如許多奔赴延安的台灣青年一樣,體現了“台灣同胞與祖國同呼吸、共命運”的愛國精神。

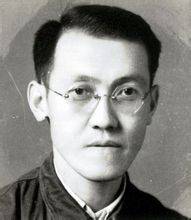

台灣兒女,李煥之:從台灣血脈到抗日戰歌的革命音樂家

1919年生於香港的李煥之,血脈中流淌著閩南與台灣的基因。父親離世後,他隨母親遷居廈門,自幼浸潤在閩南戲曲與教會聖詩的旋律中,在雙十中學系統學習音樂。

1936年考入上海國立音專。1938年廈門淪陷,他毅然穿越烽火奔赴延安,成為魯迅藝術學院音樂系二期學員。在黃土高原的窯洞裡,他的創作激情噴薄而出:《保衛祖國》的鏗鏘、《青春曲》的昂揚、《歌唱偉大的中國共產黨》的深情,一首首戰歌如號角響徹解放區。他更參與歌劇《白毛女》創作,譜寫《王大春心中似火燒》等經典唱段,讓革命文藝紮根民間。

抗戰勝利後,他隨華北文藝工作團奔赴祖國大江南北,將音樂化作重建山河的力量。

1949年《義勇軍進行曲》被定為代國歌,原版為田漢作詞、聶耳譜寫的抗戰歌曲,僅有簡單鋼琴伴奏。1953年,李煥之受命為國歌編配莊嚴的管弦樂版本,成為官方正式演奏標準。

作為國歌管弦樂版的編曲者和抗戰音樂的重要傳承人,李煥之用音符編織了一條連接台灣血脈與祖國命運的紅色旋律。

台灣兒女,林思平:從台灣嘉義走到抗戰前線的中國白求恩

林思平,1917年7月生於台灣嘉義。自幼受家族影響,深知自己是中國人,對日本殖民統治極其不滿。

林思平以優異成績考入日本慶應大學醫學部,成為當時台灣少數能進入日本頂尖學府的青年,轟動一時。

在日留學期間與林芳枝結婚,夫妻目睹日本殖民壓迫,決心回國參加抗戰。

1943年,林思平夫婦冒險從台灣經敵佔區抵達山西,1945年輾轉至晉察冀邊區,加入白求恩國際和平醫院,成為創傷外科專家。

林思平先後參加了多次重大戰役,因救治傷患表現突出,獲手術隊集體一等功、個人二等功。

作為醫院外科奠基人,林思平為我軍培養了大批軍醫,並創新戰傷救治技術。1956年被授予上校軍銜。

林思平被譽為“中國白求恩”,既傳承國際主義醫療精神,又以實際行動推動民族解放。

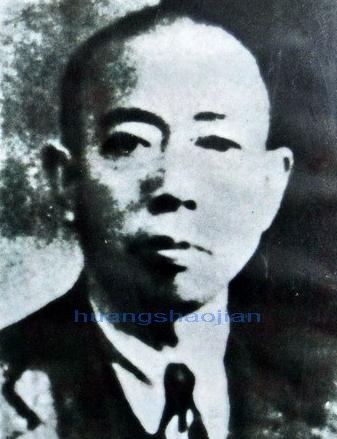

台灣兒女,翁俊明:台灣醫界的抗日領袖

翁俊明是台灣近代史上著名的抗日志士、醫生,也是中國國民黨在台灣最早的黨員之一。

1915年,台北醫學校畢業後,翁俊明加入同盟會。袁世凱企圖復辟帝制,翁俊明作為中華革命黨成員,曾參與策劃暗殺袁世凱的行動,最終雖未成功,但過程卻也稱奇。

抗戰爆發後,翁俊明離開台灣,前往福建漳州組織醫療隊支援抗戰。

1941年,翁俊明在福建漳州創辦“台灣醫院”,在廈門、重慶等地醫療救援抗日軍民,並培養台灣青年醫療人才,成為抗戰時期重要的醫療據點。

台灣光復前,他在漳州被任命為國民黨台灣黨部負責人。1943年11月18日,翁俊明遭日本特務暗殺,他的犧牲震驚兩岸,國民政府追認他為抗日烈士。

有道是:捨生忘死刺國賊,一腔熱血赴抗日!正是翁俊明一生的寫照。

台灣兒女,謝南光:從台灣“民眾黨”到“中國共產黨”

謝南光,台灣彰化人。日本殖民統治台灣時期,青年謝南光積極參加反日活動,參與了當時“台灣民眾黨”的創建,並擔任《台灣青年》撰稿人,批判日本殖民政策。其著作《台灣人如是觀》和《台灣人的要求》是記錄台灣民族運動的重要文獻。

1930年代初,謝南光奔赴大陸,投身全民族抗戰,創辦“華聯通訊社”,發佈反日新聞,揭露日本侵華暴行。

1932年加入中國共產黨,成為台籍早期黨員之一。

1933年受中共委派,赴西北勸說張學良抗日,促成張學良表態“必積極投入抗戰”,間接推動西安事變。

1941年與李友邦、宋斐如等在重慶組建台灣革命同盟會,任主任委員,支持台灣光復。

解放後,歷任全國人大常委、僑務委員等職,研究對日關係與台灣問題,推動兩岸統一,是愛國愛鄉的革命者、德高望重的台胞代表人物 。

台灣兒女,鐘浩東:電影《悲情城市》的原型人物

1940年,鐘浩東夫婦不滿日本殖民統治,從台灣偷渡至廣東投奔重慶國民政府。但因只會日語且無證件,被國民黨軍隊誤認為“日諜”逮捕,幸虧台灣抗日志士丘念台(丘逢甲之子)出面擔保,最終獲釋。

獲釋後,鐘浩東等人加入東區服務隊(國統區抗日團體),從事戰地服務:審訊日俘、組織群眾宣傳、開辦戰時學校等。

抗戰勝利後,回到台灣繼續推動兩岸統一,任基隆中學校長。其事蹟被作家藍博洲寫入《幌馬車之歌》,並成為侯孝賢電影《悲情城市》的原型。

台灣兒女,朱天順:以筆為槍策反日本侵略者

朱天順,台灣基隆人,中國共產黨黨員,是台籍人士參與祖國抗戰的傑出代表。曾任全國台聯副會長、廈門大學台灣研究所所長等。

1938年3月,朱天順與同學們秘密乘漁船渡海至福建,輾轉進入皖南新四軍軍部。

憑藉流利日語,朱天順被編入新四軍第五師(師長李先念)政治部敵工部,負責編寫日文傳單、戰場喊話,瓦解日軍士氣。1941年隨軍參與鄂中安陸戰鬥,通過喊話促使日軍1個小隊(約30人)停止抵抗,其中3名士兵後來加入反戰同盟。

1942年起,負責反戰同盟,期間,指導日本盟員森增太郎創作日文反戰歌謠《櫻花啊母親在等你》,在日軍中廣泛流傳,被李先念稱讚為“不亞於一個團的戰鬥力”。

2005年,中共中央授予其“中國人民抗日戰爭勝利60周年紀念章”。

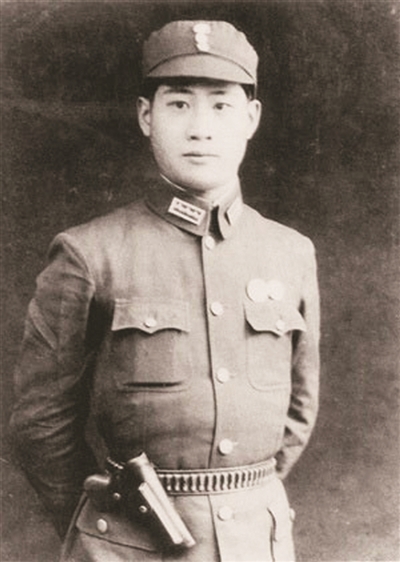

台灣兒女,張志忠:勸降日軍受表彰

張志忠,1910年11月26日生於台灣嘉義。

1924年,到廈門讀書,在廈期間,張志忠為《共鳴》雜誌撰寫反日文章,揭露殖民壓迫,激發台籍青年覺醒。

1932年進入抗日軍政大學學習,後被派往八路軍129師冀南軍區敵工部,負責對日軍的統戰宣傳。他精通日語,曾帶領日籍反戰人士秋山良照深入敵營勸降日軍,成效顯著,獲朱德、劉伯承表彰。

張志忠一生貫穿兩岸共同抵禦外侮與追求解放的歷史脈絡,被稱為“隱蔽戰線的硬漢”。

台灣兒女,楊誠:精通多國語言,獻身抗日國際統戰事業

台南人楊誠,幼時隨父母移民印尼,後返回祖國大陸,進入廈門集美學校就讀。1934年考入北平大學法商學院。

1935年參加“一二·九”學生運動,開始系統性接觸馬克思主義理論。1937年“七七事變”後,楊誠經西安抵達延安,進入陝北公學學習併入黨。他精通印尼語、英語,曾為印尼籍國際友人阿里·阿罕、醫生畢道文等講解國內外形勢,增強國際支持。

1944年出任「延安外語學院」英語系班主任兼系黨支部書記,深受周總理賞識。期間,楊誠還參與對日本戰俘的思想教育工作,利用語言優勢化解敵意,推動反戰同盟形成。

其跨文化背景(通曉印尼語、英語)為抗日國際統戰作出獨特貢獻。

台灣兒女,林正亨:霧峰林家,棄文從武好兒郎

1934年,”霧峰林家”後代林正亨,其父林祖密,資助孫中山革命,被孫中山任命為閩南軍司令。

林正亨因不滿日本殖民統治,憤而決定回祖國大陸從軍抗日。他放棄美術學業,考入南京中央陸軍軍官學校(黃埔軍校),畢業後加入國民革命軍第36軍。1940年1月,林正亨作為第96師少尉參謀參加昆侖關戰役,與日軍激戰,因表現英勇晉升中尉連長。

1944年,他加入中國遠征軍赴緬作戰,任步兵團指揮連連長。在緬中戰役中,他身中16處重傷,雙手殘疾,他拖著殘軀沿途乞討,從雲南徒步至重慶,最終在妹妹林岡的幫助下加入中國共產黨。

台灣兒女,林岡:霧峰林家的抗日巾幗英雄

與哥哥林正亨.jpg)

林岡,出身台灣著名的霧峰林家。1939年,年僅16歲的她隨家人從台灣內渡福建,投身祖國抗日救亡洪流。參加了李友邦組建的台灣義勇隊少年團,林岡以青春熱血譜寫了一曲動人的抗日壯歌。

在浙東抗日前線,林岡與戰友們冒著槍林彈雨,穿梭於敵佔區,擔負起救護傷患、傳遞情報的重任。

1941年浙贛會戰期間,林岡與義勇隊隊員們多次突破日軍封鎖線,將寶貴的藥品和物資秘密運送到遊擊隊手中。在《台灣先鋒》刊物上,她以筆為劍,撰文揭露日本殖民統治的暴行,喚醒台灣同胞的民族意識。

解放後,林岡長期在全國台聯任職,致力於聯絡台胞、推動兩岸交流。從抗日烽火中的英勇少女,到兩岸交流的堅定推動者,她的一生彰顯了台灣兒女與祖國血脈相連的赤子情懷。

台灣兒女,蔡嘯:從台灣漁村少年到台盟中央主席

蔡嘯,1919年生於台灣台南貧苦漁村,抗日英雄、開國大校、台盟領導人。

1937年,蔡嘯從台灣來到廈門,後加入閩西南抗日遊擊第二支隊,1939年加入中國共產黨。

蔡嘯歷任新四軍教導總隊副隊長、茅山抗日根據地短槍隊隊長,率隊在蘇南敵後開展遊擊戰,多次成功襲擊日偽據點,被譽為“威震敵膽”的抗日英雄。

1955年獲上校軍銜,1960年晉升大校,成為解放軍唯一台籍開國大校。

1979年,蔡嘯任台盟第二屆中央主席,為推動台胞政策落實和兩岸交流做出重要貢獻。

蔡嘯,從台灣漁村走出的鐵血戰將,以台盟的赤誠聯結兩岸,鑄就台胞愛國典範。

台灣兒女,黃朝琴:三藩市領事,募捐義款支援抗日

台南人黃朝琴,1923年早稻田大學畢業,留學美國伊利諾州大學,1935-1938年擔任駐三藩市領事館領事。

全面抗戰爆發後,他在三藩市主導了多項抗日活動:1937年,他通過法律手段阻止日本商人經三藩市轉運3000噸鋼鐵至日本,成功切斷日軍戰略物資供應,被胡適譽為“中國外交史的光輝一頁”。

黃朝琴作為外交官,與僑領鄺炳舜(致公黨成員)等人合作,推動募捐活動,年均籌款超4億元國幣。

據國民政府統計,1937-1945年間,美洲華僑總捐款約6.9億美元,三藩市作為華僑抗日中心之一,黃朝琴作為總領事,在規模龐大的募款中,起到了重要的推動作用。

(以上史料8月19日~23日將在澳門向世人展出)

五萬顆赤子之心只為祖國跳動

在波瀾壯闊的抗戰史詩中,以上英雄的名字只是萬千台灣愛國志士的縮影。還有無數無名的台灣英雄兒女,他們跨越海峽,用熱血澆鑄民族長城,以生命譜寫赤子衷腸。每一個不為人知的故事都閃耀著家國情懷的光芒,每一段湮沒在歲月裡的壯舉都凝聚著中華兒女最深沉的大愛。他們的忠魂與山河同在,他們的精神與日月同輝,永遠銘刻在民族復興的豐碑之上。根據學術研究、檔案文獻、抗日團體記錄及歷史事件等資料顯示,據不完全統計,大陸全民抗戰期間,5萬多名台灣同胞奔赴祖國大陸參加抗戰。

當我們追憶這五萬顆赤子之心時,我們聽見了他們衝破殖民桎梏的呐喊,看見他們鑿穿硝煙烽火的決心:當民族存亡之際,橫流的滄海自會為赤子讓路,千年的血脈終將打敗日寇的鐵蹄。五萬忠魂用生命詮釋的真理,如日月行天,萬古長存。

兩岸3565萬抗日英烈的在天之靈,照亮了台灣2300萬同胞回家的路,照亮了中華民族偉大復興的路……

(作者:全國政協常委、全國工商聯副主席、澳門中華文化發展促進會會長張宗真2025.7.7)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏